在精密的科研实验中,器皿的洁净度直接决定着实验数据的准确性与结果的可靠性。不同于家庭场景中简单的油污清洁,实验室器皿常残留化学试剂、生物样本、金属离子等顽固污染物,普通清洗剂难以清除,且可能引入新的杂质干扰实验。此时,专为实验室设计的器皿清洗剂便成为关键角色,它以针对性的配方、温和的清洁效果与严格的纯度标准,成为守护实验精度的“隐形卫士”,为科研工作的顺利开展筑牢基础。

实验室器皿清洗剂与普通民用清洗剂的核心差异,在于其“针对性”与“安全性”。家庭清洗剂多以去除油污、灰尘为主要目标,成分中可能含有香精、色素或表面活性剂,这些物质若残留于实验室器皿中,会对后续实验产生严重干扰——例如,残留的表面活性剂可能影响溶液的浓度配比,色素则会干扰光谱分析实验的读数。而实验室器皿清洗剂在配方设计上遵循“无干扰”原则:一方面,不含磷、硅、重金属等可能影响实验的成分,部分用于痕量分析实验的清洗剂,甚至会通过特殊工艺控制杂质含量,确保清洗后器皿残留量低于微克级;另一方面,针对不同污染物类型设计专用配方,如针对蛋白质残留的“酶解型清洗剂”、针对重金属离子的“螯合型清洗剂”、针对有机溶剂残留的“溶剂型清洗剂”,可精准解决各类清洁难题。

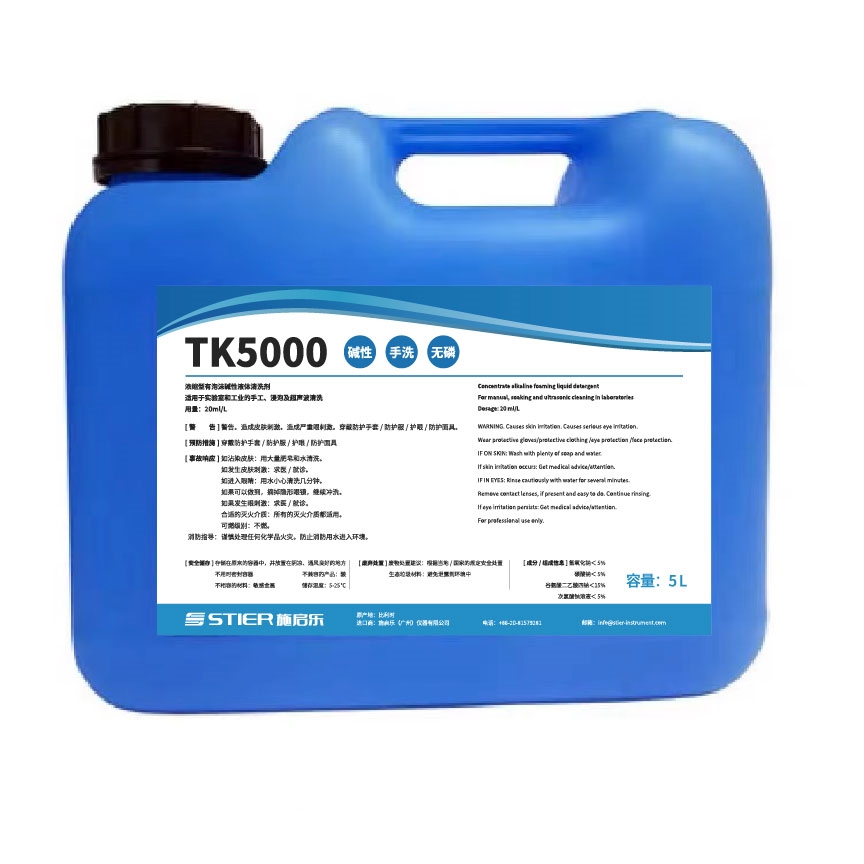

从成分与功能分类来看,实验室器皿清洗剂主要可分为三大类,适配不同实验场景与器皿材质。第一类是碱性清洗剂,以氢氧化钠、碳酸钠等为主要成分,搭配非离子表面活性剂,擅长去除油脂、有机物残留,适用于玻璃、陶瓷等耐碱材质的器皿,广泛应用于化学合成实验后的烧瓶、烧杯清洗;第二类是酸性清洗剂,包含盐酸、柠檬酸、草酸等成分,能有效溶解水垢、金属氧化物(如铁锈、铜绿)及无机盐残留,常用于清洗测定金属离子实验后的器皿,或去除玻璃器皿内壁的“白霜”(硅酸钠残留);第三类是中性清洗剂,pH值接近7,以温和的表面活性剂与螯合剂为核心,适用于塑料、橡胶、石英等不耐酸碱的器皿,以及生物实验室中残留的蛋白质、核酸样本清洗,既能避免材质腐蚀,又能通过酶解或乳化作用分解生物污染物,且易冲洗无残留。

正确选择与使用实验室器皿清洗剂,是发挥其效能的关键。首先,需根据“污染物类型+器皿材质”双重维度选型:例如,清洗残留DNA的离心管,应选用含蛋白酶的中性清洗剂,避免使用强酸碱腐蚀塑料材质;清洗残留高锰酸钾的滴定管,则需用酸性清洗剂溶解二氧化锰沉淀。其次,需严格控制使用浓度与温度:浓度过高可能导致器皿腐蚀(如碱性清洗剂过量会蚀刻玻璃刻度),浓度过低则清洁;温度方面,多数酶解型清洗剂在40-50℃时活性最佳,过高温度会使酶失活,过低则延长清洁时间。此外,清洗后的漂洗环节不可忽视——需用去离子水或超纯水多次冲洗,避免清洗剂残留,尤其在痕量分析、细胞培养等高精度实验中,漂洗不可能直接导致实验失败。

随着科研技术的不断升级,它也在朝着“更高效、更环保、更智能”的方向发展。一方面,环保型清洗剂逐渐成为主流,其成分可生物降解,减少对实验室排水系统与环境的污染;另一方面,针对特殊实验场景的专用清洗剂不断涌现,如用于电子显微镜样品器皿的“无碳清洗剂”、用于核实验器皿的“防辐射残留清洗剂”,进一步满足高精尖科研需求。同时,部分清洗剂品牌开始结合智能设备,通过APP提供清洗方案推荐、浓度配比计算等功能,帮助实验人员更便捷地完成清洁操作。

实验室器皿清洗剂虽不像精密仪器那样引人注目,却在科研链条中扮演着角色。它以科学的配方与严谨的标准,确保每一件器皿都达到实验要求的洁净度,为实验数据的真实性、可靠性保驾护航。